微信公众号

“白鹇鸟把红米的种子撒在梯田上,秧姑娘就出生了……”哈尼族古歌声声动听,轻拂过层叠如画的哈尼梯田。

国际文明遗产红河哈尼梯田文明景观坐落于云南省红河哈尼族彝族自治州,是我国第一个以民族称号命名的国际遗产地。“三犁三耙”的农耕哲学,森林、梯田、寨子、水系“四素同构”的农业ECO,是当地公民爱崇天然、适应天然、维护天然的印证,可谓人类农耕文明的“活化石”。

这几天,阿者科村的民宿老板、哈尼族姑娘张萍正忙着带领游客在梯田捉鱼。她忙得脚不沾地,却满心欢喜:“因为爱这儿的一草一木,所以我回到家园开展。”地处红河州元阳县的阿者科村是国家级传统村落,也是红河哈尼梯田遗产区五个要点寨子之一。

丰盈时节,乡民们在哈尼梯田割稻打谷。金家茂摄 图片由北京国际拍摄周“我国稻作文明印象展”供给

1300多年前,崇拜天然的哈尼族先民在森林之下搭屋建寨,又在寨子周边依山开垦梯田。梯田从山脚延伸至海拔2000多米的山巅,级数最多可到达3700多级。哈尼族员修渠灌田,发明了木刻分水等水利技能。千百年来,公正调和的梯田用水风俗,蕴含着陈旧的生态才智。

“红河哈尼梯田仍是生物多样性宝库,为动植物供给了繁衍生息的空间,培养出了云南最多的传统红米种类,一起作为人工湿地,还起到坚持水土、修养水源、调理气候的及其重要的效果。”红河学院卢鹏教授说。

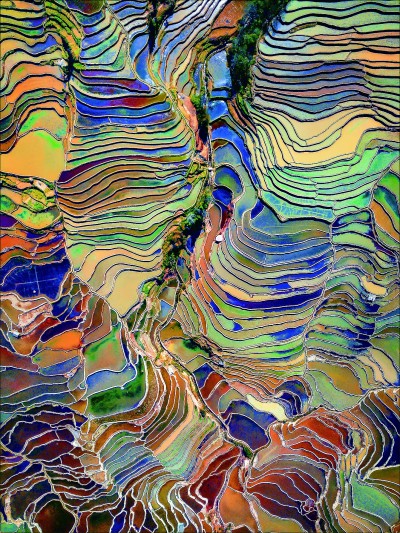

阳光下多彩的哈尼梯田。卢文摄 图片由北京国际拍摄周“我国稻作文明印象展”供给

山水若四季长流,梯田可常年饱水。哈尼族员深知,维护好水系便是守住了遗产命脉。“元阳县施行水沟管护乡民自治形式,康复推行传统的‘赶沟人’准则和木刻分水法,把农田水利设备的维护归入遗产区村规民约。”国际遗产哈尼梯田元阳办理委员会专职副主任徐忠亮介绍。在哈尼梯田里,经常能见到“赶沟人”扛着锄头巡查水沟,180余名沟长看护着水系长流。

“稻鱼鸭”归纳种养形式推行,梯田红米品牌不断涌现,村集体企业主导的旅行开发形式施行……杰出的生态也反哺着代代寓居于此的哈尼族员。“曾经村里没有民宿,现在开了八九家饭馆、两家民宿,还有‘火塘咖啡’,游客多得很嘛!”阿者科村党支部书记普字成开心肠说。

哈尼族员在田间地头庆祝丰盈。王宇摄 图片由北京国际拍摄周“我国稻作文明印象展”供给

阿者科村是“绿水青山便是金山银山”理念在国际遗产地的生动实践。哈尼梯田遗产区农人人均可支配收入从2013年的3928元增长到2023年的14736元,走出了一条发挥国际文明遗产价值、推进传统村落维护使用、打通“两山”转化的新路子。

“拉珍莫!”哈尼族的祝酒词掷地有声,伴着田间充满的阵阵稻香,阿者科村的乡民们手捧满溢的红米酒,笑脸盈盈,一起祈盼来年也有个好收成。

微信公众号