微信公众号

我们如何感知钢笔与纸面的摩擦,火车驶过的轰鸣,人群熙攘的喧嚣?当世界寂静无声,我们又将怎么来面对和体验这个世界?

在南开大学,有一位“特别”的教师。她叫卜欣欣,年幼时跟随父母支边,却因生病失去部分听力。凭着顽强的意志,18岁考入南开大学,毕业后顺利留校工作,却在29岁时完全失聪。但她热爱讲台、热爱学术,一次次的打击并没有让她倒下。作为中国较早植入人工耳蜗的患者,35岁时她重新站上了钟爱的三尺讲台,一门课程一讲就是近20年,用她的精神和学识激励了一代代南开学子。48岁时,卜欣欣拥有了另一个“讲台”,她开始投身残疾人发展公益事业,为更多残障人士带去生活的希望。

2岁那年,随父母在内蒙古支边的她患上了中耳炎,因为医疗条件有限,疾病未能得到及时治疗,听力开始一天天衰减。

“小时候大家都说我爱笑,可是人们不知道,那是因为我听不清,只能用笑来掩饰自己。”卜欣欣说。

4年多后,卜欣欣一家回到了老家天津,但她要面对的难题并未因此消解分毫。父母努力工作,用不多的工资带她四处求医,却只能得到统一的答案:“孩子的听力不会恢复了。”

好不容易进入正常学校就读的卜欣欣,哪怕坐在第一排也听不清老师在讲些什么。其他孩子张口就能读出的“a、o、e”,她却没办法理解它们该怎么样“完美发音”,讲出口的只有“支支吾吾”。

“比起同龄人,我需要去解决的问题一个接一个。”但小小的、要强的卜欣欣不怕。听不到、说不好,就靠写和读来打开另一扇窗。卜欣欣的妈妈教她识字,为她寻来不同书籍,引领她走进一个新的世界。

“我妈妈是一名眼科护士,她告诉我,‘视觉能帮助我感知到大部分信息,要用读书去弥补听力的不足’。”从此,书籍成了卜欣欣的“灯塔”。

走得难、走得慢,并不影响卜欣欣立下志向。整个中小学时期,她勤勉不辍。字写得慢慢的变好,从书中汲取的滋养慢慢的变多。“听不到,反而让我做事更加专注。”她笑着说。

“南开的图书馆就是我的‘圣殿’,每天都沉浸在书海之中,深感世界之广阔,个人之渺小。”在南开大学,卜欣欣不仅以书为友,丰富心灵,还倾注了大量的时间学习英语和专业相关知识,不断充实自己。

20世纪90年代初,凭借着扎实的专业技能功底、优秀的英语能力和流畅的文笔,卜欣欣得以留校,在南开大学环境科学系(现为南开大学环境科学与工程学院)工作,开始她的学术之旅。

1997年,对卜欣欣而言是难忘的一年。在时任系主任朱坦教授的鼓励下,卜欣欣迎来了教学生涯的首次登台。她满怀激动地站在了讲台上,向学生们分享自己在文献检索与英语学习上的宝贵经验。

“我用心备课,只希望能将多年来积累的知识与心得,丝毫没有保留地传授给每一位学生。”卜欣欣说。

多年过去,那次初登讲台的经历在卜欣欣的心中依旧鲜明如初。“当时紧张得几乎全身都在发抖,言语也是磕磕绊绊,但看着台下同学们眼中闪烁着的光芒,瞬间给了我莫大的鼓舞和信心。”勇敢迈出的这一步,为卜欣欣日后的人生轨迹埋下了伏笔。

正当卜欣欣以为人生已然步入正轨时,一场突如其来的变故让她的世界彻底陷入了寂静无声。

1999年隆冬的一个深夜,入睡不久的卜欣欣突然惊醒,整个头部像是被火车碾过一样发出嗡鸣,躺在床上的她感觉天旋地转。

从那之后,声音彻底远离了卜欣欣的世界,人生坠入了深谷。“当时第一个反应就是对不起父母,而立之年失去了赡养他们的能力,这份内疚始终萦绕在我心里……未来该如何生活,是我要面对的另一个问题。”卜欣欣说。

卜欣欣的世界彻底安静了,哪怕她把迈克尔·杰克逊的音乐声开到最大,依旧什么都听不到。

2001年,奔走多地求医问药无果的卜欣欣,得知有一种名叫“人工耳蜗植入”的技术能让人再次获得听力。“我想再试一次。”卜欣欣决定。

当时人工耳蜗植入费用高达15万元人民币,在南开大学环境科学与工程学院全体教职工的解囊相助和家人的多方筹措努力下,卜欣欣完成了手术。

“术后从麻醉中苏醒时,看到主刀医生对着我比了个‘耶’。那一刻,内心重新燃起了希望。”

找回“声音”并不是一瞬的事情。术后半年时间,卜欣欣坚持不懈地进行听力康复训练。《新闻联播》、诗歌朗读都是她的“教材”,每一个曾经拥有过却失去了的音节,每一个曾经熟悉的却消失了许久的词语,都需要日复一日地努力练习才能逐渐找回。

在那段寂静无声,与残酷耳疾抗争的日子里,卜欣欣依旧步履不停。她不仅钻研职业生涯开发与管理的新理念、编写了《个人职业生涯规划》,还埋头梳理网络时代下的环境科学信息资源管理脉络,并着手编写一本与“环境科学信息资源检索”有关的教材。

经历了大半年的恢复,卜欣欣回到了工作岗位。经历了一场磨难,卜欣欣更为坚韧了。她不仅开始自学网络知识,牵头建成具有动态全文检索功能的循环经济资源共享平台网站,还在学院的支持下,再次站上了讲台。

“我没有告诉学生,我的听力出现了问题,只是用心准备教案和课件。”卜欣欣开设的这门《环境科学信息资源检索与利用》本科生通识课,意料之外地很受学生欢迎。

2009年,为逐步推动学科发展,卜欣欣开设了研究生环境信息检索课,这门课程后来被评为南开大学校级精品课程。

“课堂是我的生命。每当看到学生们眼里对知识的渴望和一起感悟人生之后的坚定,我就深深感到幸福与满足。”卜欣欣说。

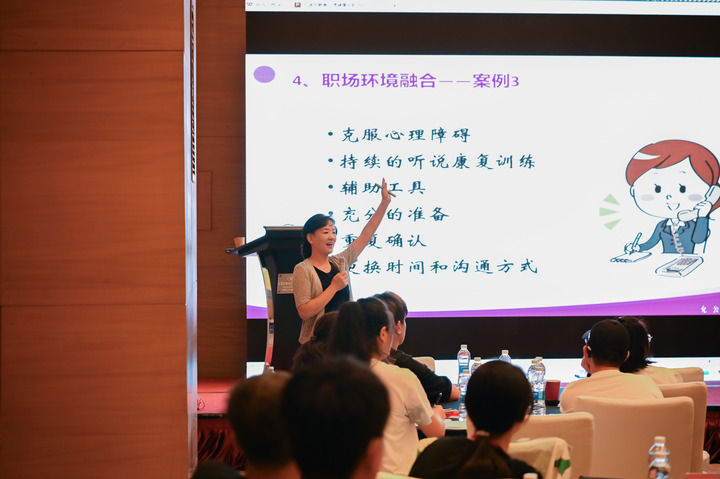

在中国聋人协会的听力言语康复支持性服务骨干培训班上,卜欣欣为成年的听力障碍者以及听障儿童家长做职业生涯规划培训,帮他们找到人生的方向。

“听障群体沟通不便,生活里难免遭遇误解和质疑,有些听障朋友因此感到自卑失望,觉得自身被主流社会排挤。实际上并非如此,中国聋人协会搭建了一个温暖交流的桥梁,让听障朋友们得以分享彼此的故事与心声,帮他们重新树立信心。”卜欣欣说。

卜欣欣也带领着听障人士感知社会的变化。“我告诉他们,近年来,我国持续不断地加强无障碍环境建设,以保障残疾人、老年人平等、充分、便捷地参与和融入社会生活,并于2023年9月1日起实施《中华人民共和国无障碍环境建设法》。”

卜欣欣格外关注其中“信息无障碍”工作的推行。“有声音的地方就要有文字。现在,办事大厅、医院、车站、机场等公共服务场合配置了慢慢的变多的电子文字屏幕,多款手机自带AI无障碍小助手,还有AR眼镜等科学技术产品,能够实时将语音转为文字,极大地方便听障群体即时获取信息。”

卜欣欣拿出手机展示:“许多听障朋友的手机里都安装了讯飞听见等App,因为技术进步,我们大家可以‘看见声音’了。”卜欣欣不遗余力地向听障群体科普这些新技术,帮助各群体之间无障碍获取信息。

对于听障朋友们来说,就业是绕不开的难题。许多有能力的听障人士,因没办法发挥自身的价值而倍感焦虑。尽管国家已出台残疾人就业扶持政策,但不少企业和事业单位在招聘门槛上仍对重度听力障碍者设限。

“实际上,随着医疗科技的发展,不少听障人士借助助听器或人工耳蜗,已康复到能够有效交流的水平,如果他们没办法获得与能力相称的工作机会,实在是人生之憾。”卜欣欣说。

为此,她一边奔走呼吁,让大家打破偏见,给予听障人士适配的就业机会;一边用自己的故事鼓励着听障朋友,帮他们调整心态、“打磨”技能,成为职场中“无法替代的人”。

“我国的无障碍环境正在日益完善,国家和社会对残疾人的关怀也在不断拓宽加深。我希望让听障群体有自信去面对属于自身个人的未来。”卜欣欣鼓励听障人士自信自立自强,让世界聆听他们的声音。她还参与了中国残疾人联合会“十四五”规划课题《成年听力障碍者需求调研》。

2023年7月,卜欣欣担任天津市聋人协会主席。“我想为更多像我一样的听障人士撑起一把伞,让他们可以有勇气面对命运难题。”

工作日,卜欣欣作为南开大学环境科学与工程学院副研究馆员,在学校默默耕耘,与求知若渴的学生及资料室的书籍为伴。寒暑假和周末,她则来到天津市聋人协会,与听障朋友们携手策划并举办丰富多彩的培训活动,用爱与关怀搭建起沟通的桥梁。

“现在,很多学生知道了我的故事,我也接受了自己是一位‘不完整’的老师。我想正因如此,校园中这三尺讲台的意义才更加独特。”卜欣欣说。

多年前的一堂课上,卜欣欣的人工耳蜗外机电池突然没电,等她手忙脚乱地换上电池时,学生们都已发现了这个“秘密”。从此之后,卜欣欣的故事被学生们“一传十,十传百”。与她想象得不同,她从学生眼中看到的不是同情,而是更亮的光。

在残障人士的交流课堂上,卜欣欣也会把这一个故事讲给残障朋友们,激励他们勇敢地接触社会、接纳自己。

“我曾身处绝境,却也因此重生。那些最艰难、最痛楚的时光,如今看来,都化作了我前行的力量。现在,我希望能够通过两个‘讲台’把这些信念传递给更多人。”卜欣欣说。

去年9月,中国残疾人联合会第八次全国代表大会在北京召开,来自全国各地的代表,肩负着约8500万残疾人的重托参会。在会上,卜欣欣当选了中国残疾人联合会第八届主席团委员和中国聋人协会第八届委员会副主席。

经过多年努力,人工耳蜗的研发和推广应用已使我国近90%的听障儿童能够听声学语,进入普通幼儿园和学校学习。慢慢的变多的残障人士也在依托科学技术手段,跨越交流的鸿沟。

但依然有许多“隐形的壁垒”,需要社会帮助残障人士一起去跨越。不论是他们走出家门,面对的“物理障碍”;还是他们走进社会,面对的“心理阻隔”;抑或是他们在求职工作中,面对的“隐形歧视”,都需要一步一个脚印地去推动解决。

“许多残障人士,最大的期望就是做一个普通人,能够平等地、有尊严地出行、工作、生活。”卜欣欣说,“我们正在向着这个目标努力。”

与卜欣欣告别时,她微笑着挥手。年幼时,她就爱笑,只是如今的笑容,变得更温暖而有力,刻下了命运磨砺过的痕迹。

“‘不放弃’是人生的助推剂,每一次努力都不会白费,它们都在悄悄铺就我们通往梦想的道路。”她说。

南泥湾是中国军垦、农垦事业的发祥地,是“自力更生、艰苦奋斗”创业精神的发源地。

延安地区拥有丰富的煤炭资源,在采矿井约40家,年开采量约5000万吨,但煤质坚硬、自动化程度低等难题严重制约着煤炭产业的发展。

近日,在陕西延安举行的“弘扬延安精神,奋进伟大时代” 网上主题宣传系列访谈中,洛川青怡庄园生物科技有限公司副总裁肖小杰介绍,他们企业的苹果按个卖,一个可以卖到10元。

堆积起来的生菌木材冒着热气儿,菌种生产厂房里机器轰鸣,滑子菇大棚里农民忙着收“金疙瘩”。

你以为的农村是雨天泥泞,还是道路整洁?爬高上低,还是风景无限?高家原则将山体沟道治理作为城市有机更新和创建文明典范城市抓手,让山体沟道,环境大改善。

近日,在陕西延安举行的“弘扬延安精神,奋进伟大时代” 网上主题宣传系列访谈中,延安大学经济与管理学院副教授、数字化的经济专业负责人王珊珊介绍,从卖苹果到卖服务,这是数字技术非常好的一个创新,和产业结合的非常有深度。通过消费者与大自然以及果树的亲密视觉接触,能提高他们的体验感,增加对苹果这样的产品的客户粘性和客户忠诚度。

激昂的旋律回荡在空气中,豪迈的歌声飞扬于天地间。壮丽的情怀澎湃在心田里,不朽的精神传承于岁月中……

青山环绕、绿水蜿蜒,这是吴起南沟村给记者们留下的第一印象。谁能想到,这个位于陕西省延安市吴起县的小村庄,曾经风沙肆虐、植被稀疏。经过二十多年艰辛努力,光秃秃的黄土高坡绿意盎然。

在宝塔区河庄坪镇政府的扶持下,延安菌舰生物科技有限公司采用“企业+合作社+农民”模式,带动400余人家门口就业,人均增收2000元。食用菌产业的蓬勃发展,不仅为农民带来稳定收入,更为乡村振兴注入活力。点赞延安菌舰,为农民增收,为乡村添彩!

10月23日,“弘扬延安精神 奋进伟大时代”网上主题宣传媒体团来到了延安新材料产业园,亲身体验石墨烯发热背心,感受科技的温暖拥抱。

近期,延安市薛张小流域水土保持项目碳汇交易成功!这不仅是一次生态保护与经济发展的双赢,更为延安乡村振兴注入了新的活力!

10月22日,“弘扬延安精神 奋进伟大时代”网上主题宣传媒体团来到了位于延安市安塞区南沟村的苹果基地,在这里记者们亲身体验苹果采摘,倾听果农的心声。同时,记者团还开展了一场特别的直播带货活动,助力果农销售苹果。此次活动不仅展现了果农的辛勤付出,也让更多人了解到延安苹果的魅力,为乡村振兴贡献了一份力量。

10月23日,“弘扬延安精神 奋进伟大时代”网上主题宣传“逐梦之路”媒体采访团走进延安宜川县,追寻“悬崖造林队”的故事。

陕北说书最近火爆出圈,董宇辉在直播中表示向往陕北文化,想成为一个陕北说书人。这一段陕北说书,带你行走在延安的绿水青山间。

近日,在陕西延安举行的“弘扬延安精神,奋进伟大时代” 网上主题宣传系列访谈中,延安数据(集团)有限责任公司董事长高延宏介绍,延安的地域特点适宜建立算力中心,要把平台搭建好,把更多的企业引到延安,建立归属在延安的算力中心,更好的服务延安、服务陕西。

“圣地蓝”成延安靓丽新名片!近年来,延安出台多项措施积极地推进环境治理,有实际效果的减少空气污染源,空气质量优良天数逐年增加,2023年达到323天,让蓝天白云常驻延安上空。

如今,延安子午岭林区有目前已知的国内最大野生华北豹种群。随着延安生态环境的持续改善,其种群栖息地向北扩散近五十公里!

10月22日,在南泥湾,“弘扬延安精神 奋进伟大时代”网上主题宣传媒体团采访南泥湾,齐声合唱经典曲目《南泥湾》,在歌声中,我们好像看到了昔日的开荒景象,感受到了那份自力更生的坚韧精神。一曲《南泥湾》,唱出了对美好生活的向往。

微信公众号